阳极氧化条件对铝阳极氧化膜中孔洞形成的影响

阳极氧化条件对铝阳极氧化膜中

孔洞形成的影响

马胜利1,徐可为1,井晓天2,葛利玲2

[1.西安交通大学材料科学与工程学院(西安710049) 2.西安理工大学]

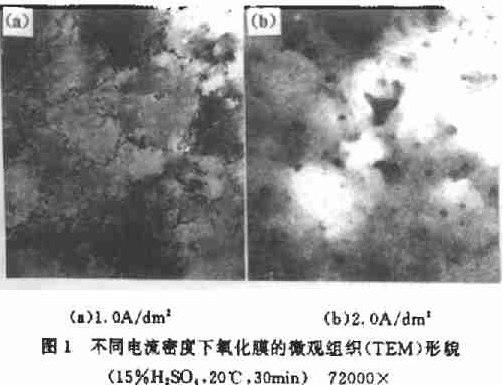

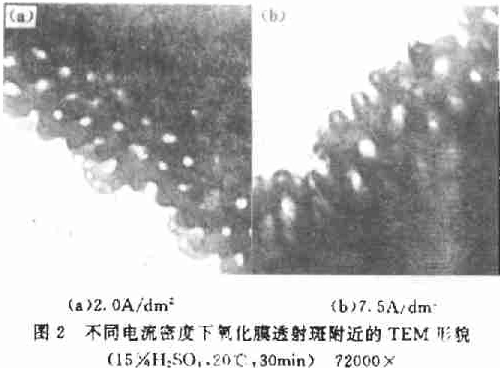

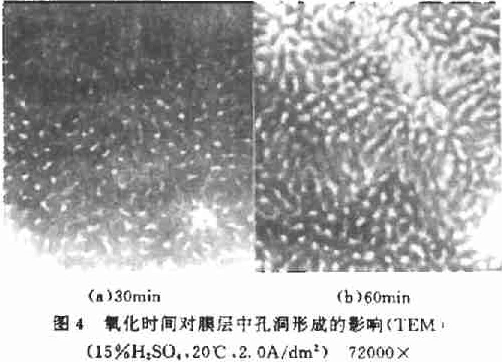

【摘要】用透射电镜和扫描电镜观察了铝阳极氧化膜中孔洞形成与发展的过程,讨论了孔洞产生的原园。结果表明,在本实验条件下,当阳极电流密度增加到2A/dm2时,膜层中开始出现明显的孔洞,其孔洞尺寸约71~144nm;当达到7.5A/dm2时,孔洞尺寸将增加到150~300nm,保持1A/dm2以下的较低电流密度可获得无明显孔洞的氧化膜,而氧化时间的延长,会使膜层中已存在的孔洞尺寸进一步增加,而孔洞数量明且下降。

1 引言

由于铝在硫酸中的阳极氧化膜具有氧化膜较厚、硬度较高等优点,因而应用广泛;但硫酸为强酸性电解质,阳极氧化过程中形成的氧化膜极易被浸蚀溶解而形成一定数量的孔洞。Ono等研究认为一定数量的孔洞存在,会使膜的介电性质不稳定;李宜等认为氧化膜中的微孔洞极易吸附环境中的污染物,影响外观,甚至导致氧化膜的腐蚀。因而,研究铝阳极氧化膜中孔洞形成过程就具有重要的实际意义。本文报道了硫酸电解液中阳极氧化条件对铝阳极氧化膜中孔洞形成的影响。

2实验方法

用纯铝(99.9%)制成40×30×0.5(mm)试样,经丙酮脱脂,40g/L NaOH溶液(50~60℃)碱洗和50vol% HON3溶液(室温)酸洗,然后进行如下处理:在15wt%H2SO4溶液(20°C±5℃)中以0.5~7.5A/dm2的阳极电流密度和60min内的氧化时间进行阳极氧化处理。将上述氧化膜试样切割成10×5×0.5(mm)大小,经机械抛光后,在0.5vol%HF +2.5vol%HON3腐蚀介质中浸蚀40s后,供AMRAY -1000B扫描电镜(SEM)观察氧化膜孔洞的纵截面形貌;样品冲成Φ3mm尺寸后,机械磨去一侧的氧化膜,在10%HClO4+ 90%CH2CHOH电解液中双喷减薄至穿孔,在JEM200CX透射电镜(TEM)下观察氧化膜孔洞的横截面形貌。

3实验结果

3.1阳极电流密度对孔洞形成的影响

图1a、b分别是在1.0A/dm2和2.0A/dm2下氧化膜的微观组织形貌。经选区电子衍射分析发现,白色部分为非晶态Al2O3组织;黑色组织为γ-Al2O3。可以看出:随电流密度增大,非晶含量增加,而孔洞也明显产生(图1b)。图2a、b分别是在2.0A/dm2和7.5A/dm2下氧化膜透射斑附近的TEM形貌,对比发现,2.0A/md2时孔洞尺寸约在71~144nm,而7.5A/md2时孔洞尺寸约在150~300nm;两者比较也发现大电流密度下孔洞数量明显下降。

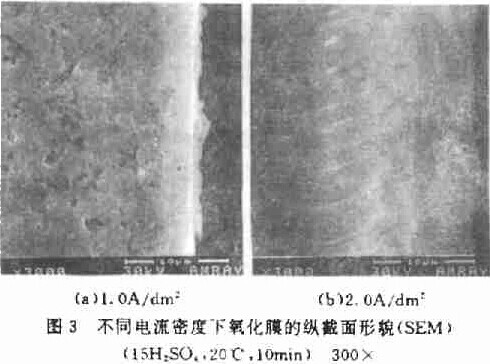

图3是不同电流密度下氧化膜的纵截面形貌。可明显看出,较低电流密度时,在纯铝基体表面获得了一层约1nm的致密型氧化膜(图3a),而2A/dm2时氧化膜厚度增至约6nm,但膜层中孔洞明显产生,其形状为向外张开发展(图3b)。

3.2氧化时间对孔洞形成的影响

从图4发现,随氧化时间延长,孔洞尺寸明显增大,而孔洞数量则由30min时约1011~12个/m2下降到60min时约109~10个/m2,而且可以看出氧化时间延长,孔洞由早期点状或针状(图4a)长大发展为棒状形态(图4b)。但上述情况下孔洞在膜层中基本为均匀分布,无明显的集聚现象。

4讨论

上述实验结果表明,硫酸电解液中铝阳极氧化膜的组织结构形貌,尤其是孔洞的形成与发展与阳极氧化条件有密切的关系。一般认为铝的阳极氧化过程本质上是电解液中水的电解,即:

Al - 3e=Al3+ (1)

H2O - OH- + H+ (2)

4OH- - 4e=2H2O+2[O] (3)

2Al3+ + 3O2-= Al2O3 + 热量 (4)

上述过程进行的同时,还存在着新生成的氧化膜的溶解,两者速度的大小与电解液的性质、电流密度、阳极电压、温度及处理时间等因素有关。当电流密度较小时(<2A/dm2),Al3+全部扩散到膜表层与O2-形成氧化膜。因而氧化膜的生成速度大于溶解速度,在铝表面上形成附着性较强的阻挡型氧化膜(图1a、2a),其膜层内几乎无明显的孔洞产生;而进一步增大电流密度(>2A/dm2)时,由反应式(4)可知,在形成氧化膜的同时有大量热量产生,使电解液温度升高,Al3+和O2-扩散速度加快,这时会有部分Al3+进入溶液,因而溶液对膜层表面的腐蚀程度加重。进一步阳极氧化,溶液对膜层的浸蚀变得不均匀,电解液沿若干通路深入到膜内,这些通路彼此间大致平行,可将其看成孔洞的起源(图3b)。而从图4可知,孔洞之间存在发展竞争,部分孔洞发展速度较快,而与之相临的孔洞则发展速度较慢,这种速度的差异会导致大孔洞吃掉小孔洞。因而,随氧化时间延长,孔洞尺寸增大,而孔洞数量下降。

5结论

铝阳极氧化膜中孔洞的形成与发展与阳极氧化条件有关,当阳极电流密度增大(≥2A/dm2)时,电解液对膜层的浸蚀溶解程度加重,电解液进入氧化膜内,从而会导致孔洞的产生。其孔洞尺寸在2A/dm2时约71~144nm;7.5A/dm2时约150~300nm。而较小的电流密度(<1A/dm2)下膜层中基本无孔洞产生。随氧化时间延长,则会使膜层中本已存在的孔洞尺寸进一步增大,孔洞数量下降,并由最初的点状或针状发展成为棒状形态。分析认为这是孔洞之间竞争发展的结果。