多孔型铝阳极氧化膜孔洞形成过程的研究

多孔型铝阳极氧化膜孔洞形成过程的研究

徐 源 G. E. Thompson G.C.Wood

(北京钢铁学院) [(英)曼彻斯特大学理工学院腐蚀与保护中心]

摘 要: 用超薄切片配合透射电子显微镜观察研究了多孔型铝阳极氧化膜孔洞产生及发展的全过程,据此提出孔洞发展过程的几何模型及膜内电场分布的准静电场数学模型。用有限元方法计算了在二维近似条件下孔洞形成各阶段膜内电场的分布,从而确定了电场在孔洞发展过程中的主导作用,讨论了电场作用的机理。

一、前 言

当外加电流密度大于临界电流密度时,铝阳极氧化膜为壁垒型;而当电流密度小于临界电流密度时,膜为多孔型。对多孔型膜孔洞的发生和发展过程,过去进行过不少研究。早期的工作主要是观察膜的顶视形貌或较厚膜的截面形貌。自从超薄切片技术成功地运用到阳极氧化膜的研究以后,才有可能观察孔洞的早期形貌。关于孔洞形成的原因,有多种不同的理论。Franklin认为膜由非晶态和γ′晶态氧化铝混合组成。在强酸性电解液中,非晶组份被溶解形成孔洞,剩下γ′晶态骨架。但后来的研究结果否定了这一理论。Hoar及Yahalom则认为孔洞只有在膜与溶液界面的电场较弱时才可能产生。这时,热激活的质子可能进入膜表面,导致局部溶解、形成孔洞。Arrowsmith等人则认为孔洞首先在铝表面局部缺陷处形成,原因是阳极氧化初期电流集聚在这些区域。Thompson及Wood观察了孔洞形成的全过程,他们曾认为铝离子的水解沉积对孔洞的形成起了重要作用。

本工作首先观察了在磷酸及铬酸溶液中铝阳极氧化膜生长初期孔洞形成的过程。据此提出孔洞形成过程的几何模型。在一定假设的基础上,提出描述膜中电场分布的准静电场模型。用有限元法计算了孔洞形成各阶段二维简化条件下膜内电场的分布。结果确定了电场在孔洞形成过程中的主导作用。用电致压应力及电场助溶理论解释了电场作用的机制。

二、实验方法

阳极样品由厚1mm的高纯铝板制成(Al>99.99%,Fe<0.004%, Cu<0.002%,Si<0.003%wt.)。样品的脱脂、电化学抛光处理见文献。电解液用分析纯试剂配制。膜的剖面形貌电镜样品用碳复膜法或超薄切片技术制备。很薄的膜还直接从基体上剥下后用电镜观察。

数值计算在CYBER72计算机上进行。主程序中调用了计算机程序库中的部份软件。

三、实验结果和讨论

1.孔洞形成过程的电镜观察

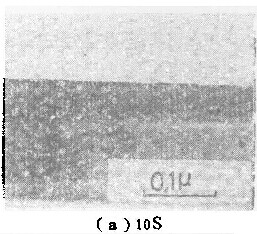

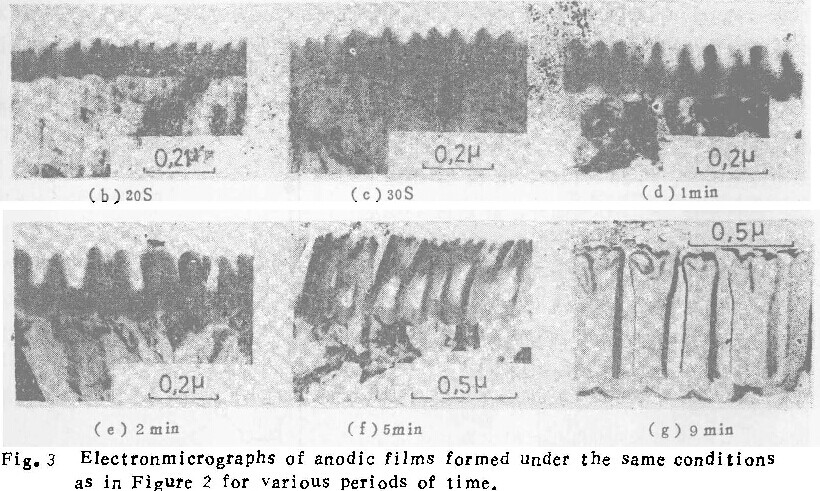

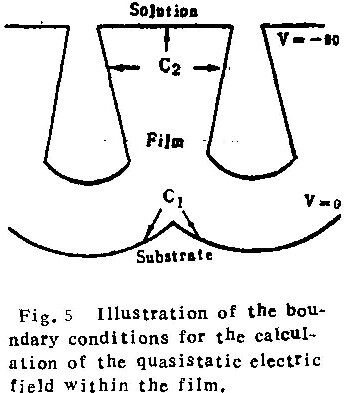

先研究了在293K的0.25M铬酸溶液内,在恒电流密度(110Am-2)条件下阳极氧化时孔洞的形成和发展。因所加的电流密度大于该条件下的临界电流密度(100Am-2),故刚开始时所形成的膜为壁垒型,其形貌见图1a。随膜的增厚,电压迅速上升,当电压升至9 0伏左右(约15秒)。在样品表而与封闭用环氧树脂的交界处发生电击穿。击穿使阳极氧化电压稳定,因而随后的阳极氧化及孔洞的形成实际上是在90伏恒电压下进行的。这时,绝大部份电流都在击穿处短路只有极少量电流用于阳极氧化膜的生长。膜生长用电流密度远小于临界电流密度值。于是电解液侵蚀膜的表面。逐渐产生许多小裂纹(图1b)。随后裂纹进一步发展,有的向膜内深入,形成许多小孔(图1c),氧化10分钟后,孔洞进一步发展图1(d1)。此时总膜厚已增至270nm,多孔层厚度增至约150nm。在这阶段孔洞的发展速度不一。某些向膜内不断深入、直径逐渐扩大,某些小孔洞则发展缓慢甚至停止发展。图1(d2)是膜的顶初形貌,可看出孔径大小不一,从10nm到80nm不等。阳极氧化30分钟后膜的形貌见图1 (e1)及(e2)。这时孔洞均匀排列,孔洞底部隔一阻挡层与铝基体相接。阻挡层厚度约110nm,与此时阳极氧化电压之比约为1.2nmV-1。阻挡层与基体的交界面呈球弧状。在主要孔洞之间,可看到许多已停止发展的小孔洞。从顶视照片图1(e2)只能看到主要的孔洞。这是小孔洞停止发展后,其下部膜层厚度增加,使电子束无法透过,照片上显示不出来。主孔洞直径约为100~140nm,孔洞密度约为1×10eM-2。这时孔洞尺寸已基本稳定,即孔洞产生及发展这个过渡阶段已完成,阳极氧化进入了稳定阶段。注意本实验名义上是在110Am-2恒电流条件下进行,但在孔洞的形成和发展阶段,实际上可视作处于恒电压下。

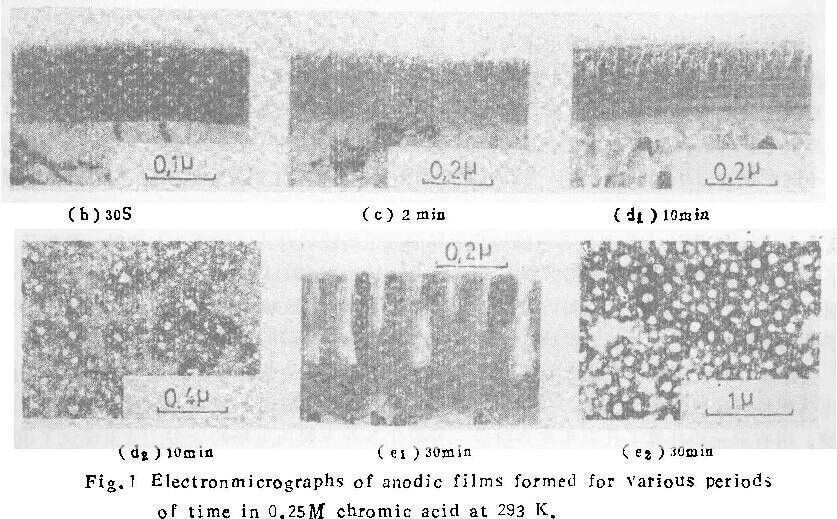

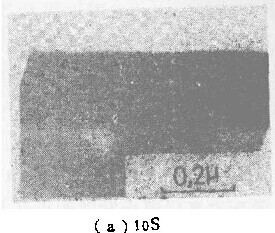

图2为在298K,0.4M磷酸溶液中,90伏恒电压阳极氧化的电流-时间曲线。开始时,样品表面复盖一层在空气中形成的氧化膜,它很薄,故电流值很大。约20秒以后,电流值迅速下降。经过最低点后又逐渐回升,最后达到稳定值。图3为相应于不同氧化时间的阳极氧化膜的形貌。可以看出,孔洞的形成过程与在铬酸中的情况类似。

2.恒电压条件下孔洞发展的几何模型

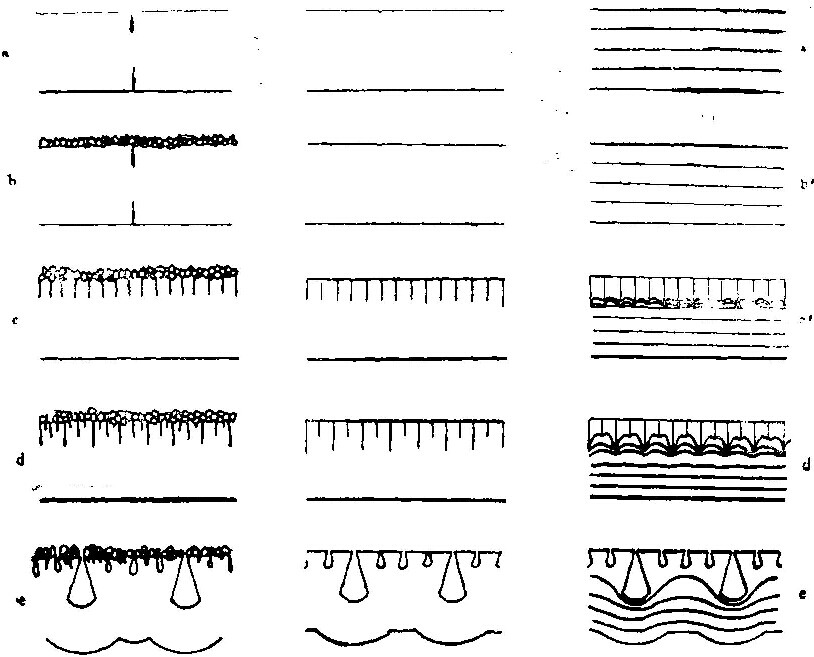

根据上述在铬酸、磷酸中阳极氧化初期膜的形貌的观察,提出孔洞发生发展各阶段的几

(1)壁垒型均匀膜形成阶段(图1a及图4a)。阳极氧化初期,电流密度一般均超出临界电流密度,形成均匀的壁垒型膜。若由于随机起伏、局部缺陷等原因,某处膜生长慢,从而薄了一些,则此处电阻较小,电流密增加,铝离子在该处形成较多的膜物质,使膜厚均匀。

(2)壁垒型膜逐渐生长,膜内电场随膜的增厚而减小。因离子电流与膜内电场呈指数关系,所以电流急剧减小。当电流密度降低到临界值以下时,铝离子不能再在膜与溶液的界面形成新膜物质,膜的表面暴露在电解质溶液中受到侵蚀。在铬酸中,表面被侵蚀层的厚度开始时大致均匀,膜表层被电解液分割成无数直径约3~5nm的晶粒状粒子(图1b及图4b)。在磷酸中阳极氧化无此阶段。

(3)进一步阳极氧化,溶液对膜的侵蚀变得不均匀。电解液沿若干通路深入到膜内。这些通路彼此间大致平行,可将其看成孔洞的起源(图1c,图4c)。

(4)孔洞之间存在发展竞争。部份孔洞发展较快,而与之相邻的孔洞则较慢。这种发展速度的差异有“自催化”作用。即若某个孔洞发展较慢,则其发展速度越变越小。反之,发展较快的孔洞,发展速度越变越大。这样,孔洞密度逐渐减小(图1d,图4d)。

(5)发展较快的孔洞(主孔洞)在向膜深处发展的同时横向发展,孔洞直径逐渐增加。于是孔洞截面呈倒漏斗状。发展较慢的孔洞逐渐停止生长。同时,主孔洞底部及其下壁垒层与基体铝的界面呈球弧状(图4e)。

(6)主孔洞继续沿纵向及横向发展,相邻主孔洞互相靠近;膜与基体铝界面处球弧面彼此相交。主孔洞间的小孔洞停止生长(图4f)。

(7)孔洞停止横向发展,仅沿纵向深入,直径固定。此时,孔洞的产生及发展阶段结束,阳极氧化进入稳态阶段(图1e,图4g)。

以上就是孔洞形成过程的基本模型。不同电解质溶液中孔洞发展过程大致符合此模型。本模型是从恒压条件下氧化过程的观察中归纳出来的,但略加变动后,也适用于恒电流阳极氧化时孔洞的产生和发展过程。

3.描述阳极氧化膜中电场的准静电场模型

对多孔型阳极氧化膜中的电场分布,可作如下考虑:

阳极氧化时,膜内电场强度很大,约1010V/m。强电场作用产生离子电流(含氧离子和铝离子流)。离子运动使膜得以在其界面上持续生长。离子电流与电场强度遵循指数规律

i= AeBE (1)

其中E为场强,A,B为常数。(1)式表明电场在阳极氧化膜生长过程中起重要作用,在壁垒型膜的生长过程中,由于膜厚均匀,膜内电场只可能在膜厚方向上有所变化。在多孔型膜内,由于膜形貌的复杂性,电场的分布需由计算确定。,为此,我们作如下简化处理:

(1)在阳极氧化电路中,电位降全部落在膜的两个界面之间。电路其他部份的电位降如由导线电阻、溶液电阻引起的电位降及阴极与溶液的界面电位降均可忽略不计。这项假定的基础是:阳极氧化膜的电导率很低,约2.5 x 10-12Ω-1/m-1。比电路中其他部份的电导率小几个数量级。

(2)与阳极氧化膜内的电位降相比,膜与基体铝界面及膜与电解质溶液界面上的电位降可忽略不计。因为一般来讲,这种电位降不超过1~2伏。比起阳极氧化电压(本研究为90伏)来,可忽略不计。

(3)在阳极氧化过程中,膜内无空间电荷聚集。

(4)准静电场假设。阳极氧化时,膜与溶液及膜与铝基体界面的几何形状随时间不断变化。两界面上的电荷分布也随时间不断变化。但与几何形状的变化相比,可认为电荷在界面上的重新分布要快得多。因而可假设膜中电场是夹在两个等势面间的静电场。我们称之为“准静电场”。

由上述假设,可认为膜内准静电场遵从拉普拉斯方程。

∆2∅=0 (2)

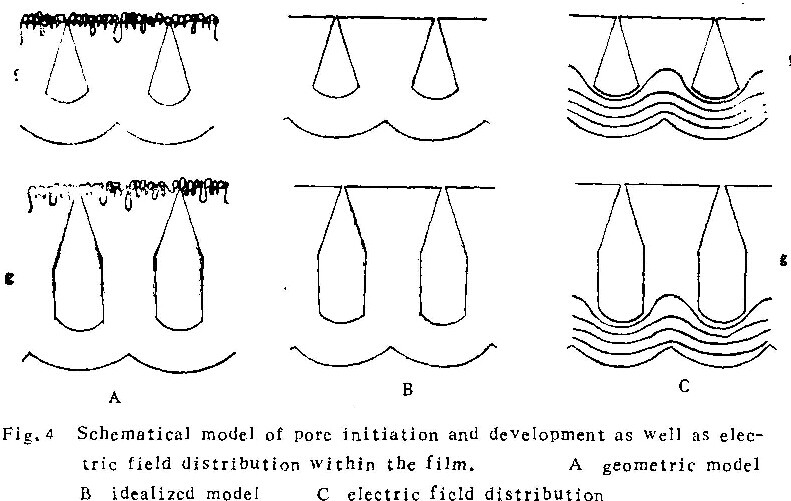

中∅为电位函数,∆2为拉普拉斯算子。(2)式的边界条件是(见图5)

∅C1=0

∅C2=V

C1与C2界面的电位差为V0

V0=0-V= -V

在解上述偏微分方程前,又作了另外两点简化。

(1)将阳极氧化膜孔洞形成各阶段的形貌加以理想化(图4B)。

(2)将三维膜作二维近似处理。

上述简化不会影响由计算结果引出的结论。在二维条件下,拉氏方程及边界条件如下:

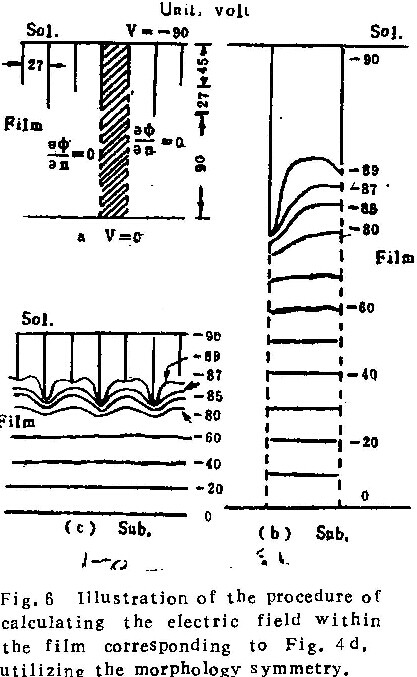

对图4B这样形状复杂的问题,只能采用数值解法求解方程(3)—(5)。我们应用有限元法求解。首先根据膜的形貌的对称性,取出一个最小单元。图6a中阴影部份即图4 Bd行的最小对称单元。在此单元中,与溶液接触的界面和与基体铝接触界面的电位分别为- 90伏及0伏。而与相邻单元相接的边界(虚线部份),符合第二类边界条件 即:![]()

按上述边界条件可算出单元内各点的电位值。划出等位线(图6b)。再根据图形的对称性,作出整个膜内的等电位线(图6a图4d),再按![]() 。可求出膜内各点的电场强度。采用有限元法计算出的相应于孔洞发展其他各阶段的电位分布见图4C所用的计算机程序见文献附录。

。可求出膜内各点的电场强度。采用有限元法计算出的相应于孔洞发展其他各阶段的电位分布见图4C所用的计算机程序见文献附录。

4.孔洞形成发展过程中膜内非均匀电场的作用

由图4C所示计算结果可知:阳极氧化到一定阶段后,膜内电场的分布是不均匀的。孔洞的发展直接受电场分布的控制。具体分析如下:

(1)刚开始形成孔洞时,溶液对膜的侵蚀大致均匀。但只要由于随机起伏原因,使某些区域受侵蚀较深,则由计算可知,在这些区域的前部有电场集中。反之,侵蚀较浅部位电场强度则较小。由形貌观察可知,侵蚀较深区域向膜内部发展的速度增加。表明电场促进孔洞的发展。

(2)不同孔洞间的发展竞争。由形貌观察可知,不同孔洞的发展速度不同。发展速度快的则越来越快;发展慢的则逐渐停止发展。这种“自催化”式的竞争使孔洞总数逐渐减少。另一方面,从计算结果可知:发展快的孔洞,其前端电场强度大于发展慢的孔洞前端的场强。电场分布的这一特点解释了上述“自催化”现象。

(3)孔洞数目减少后,发展较快的孔洞在纵向发展的同时向横向发展,使孔洞直径增大。从计算结果可知:这时孔洞前端的电场强度有较大的横向分量,这一分量促进了孔径的增加。一旦孔径增加,主孔洞对周围的小孔洞起到电场“屏蔽”作用,从而使这些小孔洞前端的电场更为减小,导致小孔洞发展的完全停止。

(4)孔洞进一步向下发展时,其前方的膜物质与基体界面处电场强度增加,从而使该处局部离子电流密度增加。于是孔洞底部界面向下发展较快而变成球弧状。

总之,形貌观察及计算结果表明:孔洞的形成及发展均沿电场强度最大的方向发展。即电场强度起了主导作用。

5.电场作用机制的探讨

关于电场促进孔洞发展的机制,可从下述两方面考虑:

(1)电致压应力理论。阳极氧化时,膜受到电场产生的很大的压应力。该观点首先由Young和Vermileyea提出。佐藤教男第一次应用这一理论提出了金属纯化膜破坏的电致应力机制。但他们的工作仅限于对壁垒型膜的分析。对多孔型膜,前面结果表明电场的分布不均匀。根据电磁场理论,静电场的能量密度为:

(6)

(6)

ε为膜的介电常数。

考虑一面积为∆S,深度为d1的小体积元,它贮存的电场能量为dU

![]() (7)

(7)

根据能量与电场力的关系可知:作用在∆S上的电场力为(沿垂直于∆S方向)

![]() (8)

(8)

则作用在∆S上的静电压应力为:

(9)

(9)

此压应力与电场强度的平方成正比。(9)式中E的单位为静电单位场强,σ单位为dyn/cm2,ε为无量纲量。对壁垒型铝阳极氧化膜,可近似认为膜内电场强度不沿膜厚方向变化。根据膜厚/电压比值,r≈1.2n m/V,可算出电场强度约为:

![]()

铝阳极氧化膜的介电常数ε=10,由此可算出壁垒型膜中电致压应力约为:

σ= 289kgf/cm2

在多孔型阳极氧化膜内,孔洞前端有高度电场集中,局部区域场强可相当于壁垒型膜内场强的2~10倍(可由图4中等电位线的分布进行估算)。因此,由此引起的孔洞前端的压应力比壁垒型膜中压应力要大4~100倍。这样大的压应力是以使孔洞前端膜发生破坏,从而使孔洞得以发展。可认为电致压应力是孔洞沿电场强度最大的方向发展的热力学原因。

(2)带电离子的极化及膜的破坏理论。Wood及Sullivan曾提出过“电场助溶”的机理。即在膜中强电场作用下,膜表面带正电荷的铝离子向溶液方向偏移;带负电荷的氧离子向铝基体方向偏移。当电场强度足够大时,电场力可能破坏铝离子与氧离子之间的化学键,导致膜的解体(溶解)。于是铝离子进入溶液而氧离子向膜与基体界面处漂移。本研究工作证实孔洞前端电场强度很大,因而该区域膜溶解速度大,使孔洞得以沿场强大的方向持续发展。

上述两种机制均可解释电场对孔洞发展的主导作用。这两种机制可能同时起作用。在铬酸中形成的膜(图1),孔洞前端不光滑,有许多小分支深入到膜中。在小分支的前端,电场更为集中,电致应力可导致膜的破裂击穿。这反过来又促进了分支的增加。在磷酸溶液中形成的膜(图3),孔洞底部较为平滑,电场助溶机理可能起着主要作用。

电场对孔洞的发展起主导作用,但影响孔洞发展速度的因素不仅有电场强度,而且还有膜的表面张力。若膜的表面张力较大,则相应于一定的膜溶解速度所需的电场强度也大,反之亦然。在不同电解质溶液中,由于电解质阴离子在膜表面上的吸附,可能显著改变膜的表面张力。这是在相同电压条件下,不同电解质溶液中阳极氧化时孔洞发展速度不同,膜的几何参数也不同的原因之一。

四、结 论

1.在低于临界电流密度的条件下,铝阳极膜中会形成孔洞。孔洞的发展大致经过均匀溶解、孔洞形核、孔洞发展及竞争、孔洞直径的扩大、孔底膜与基体形成球弧状界面、最后孔洞达到稳定发展等若干阶段。

2.计算表明:在孔洞发展过程中,膜内电场分布不均匀。电场在孔洞发展中起主导作用,孔洞总是沿电场强度最大的方面发展。

3.铝阳极氧化时,电场对膜作用的机制可用电致压应力及电场助溶作用来加以解释。